ヘルパンギーナってなに!?

子供は、半年間でなんと人生2度目の入院です。

いやいや、入院のスパン早すぎるやろ〜( ゚д゚)と。

1度目はRSウィルス、そして2度目の今回は、「ヘルパンギーナ」でした。

なかなかなじみのない名前かもしれませんが、子育て世代の親御さんからすると、あ〜あれね、という夏風邪の一種です。

今日は、生後1歳7ヶ月の時にヘルパンギーナで入院したときのこと、そして子どもの病気と仕事の両立で有給が尽きた現実について、本音で語りたいと思います。

ヘルパンギーナとは?夏に多い子どもの感染症

ヘルパンギーナは、夏に流行しやすいウイルス性の感染症のひとつで、主に乳幼児がかかりやすい病気です。

原因ウイルスの多くはコクサッキーウイルスで、飛沫感染や接触感染によって広がります。

特徴的な症状としては、

・突然の高熱(39〜40℃台)

・のどの奥や上あごにできる水疱や口内炎

があります。

これにより痛みで飲食がしにくくなることがあります。

発熱は3〜5日程度で落ち着くことが多いですが、食事や水分摂取がうまくできないことで、脱水に注意が必要です。

治療法は特効薬がなく、基本的には対症療法(解熱、痛みの緩和、水分補給など)で回復を待ちます。重症化は稀ですが、脱水やぐったり感が強い場合には点滴や入院が必要になるケースもあります。

わが家の息子もまさにこの「飲めない・食べられない」という状態に陥り、結果として入院に至りました。普段から偏食・少食ぎみだったため、さらに水分が取れなくなってしまったのです。

親としては「夏風邪のひとつ」と油断しがちですが、実際には体力を奪われるなかなか手ごわい病気です。特に保育園など集団生活をしている子どもは感染リスクが高いため、注意が必要です。

発症から入院までの時系列まとめ

7/1 かかりつけの小児科で、ヘルパンギーナと診断される

19 時 39.5度 坐薬挿入

7/2 3時 39.6度 坐薬挿入

8時 39.5度 坐薬挿入

15時 39.8度 坐薬挿入

22時 39.2度 坐薬挿入

7/3 一旦平熱に落ち着く

7/4 20時 39.9度 坐薬挿入

7/5 1時 39.6度 坐薬挿入

6時 39.0度 坐薬

昼 かかりつけの小児科にて生理食塩水の点滴

13時 39.7度 坐薬挿入

17時 39.8度 坐薬挿入

21時 39.2度 お風呂に入らず寝る

7/6 4時 40.8度 坐薬挿入

9時 39.0度 坐薬挿入

10時 二次救急病院にて、持続点滴、入院決定

17時 39.6度 坐薬挿入

23時 40.3度 坐薬挿入

7/7 坐薬の効果が切れてくると、39度まで上昇するためその度に坐薬挿入

7/8 朝方までは38度台の発熱あり、坐薬挿入 以降は平熱

7/9 ようやく丸一日、平熱となる

7/10 退院

坐薬挿入 多ッ!!!

そうなんですよね、ここはとても悩みました。

もともと、別の病気になった時にもらっていた坐薬が、期限内の状態で冷蔵庫にストックがいくつかありました。

かかりつけの小児科の先生からは、

坐薬の挿入は38.5度以上の発熱があった場合、6時間以上空けて、一日4回までは挿入可と言われていましたが、

入院先の二次救急病院の先生からは以下のようなことを言われました。

ウイルスは高い体温の中では増えにくい性質があります。つまり、発熱することで体はウイルスと戦いやすい環境をつくっているのです。

そのため、すぐに坐薬を使って熱を下げてしまうと、かえってウイルスが増えやすい状態になってしまうことがあります。熱があるからといって、すぐに解熱させるのはあまりよくない。ある程度の発熱は体にとって必要なんです。

なるほどね〜

しかし、目の前でぐったりとしている我が子を見ながら、解熱剤を使用せず見守るというのはとてもとても不安なものでした。

そのため、入院してからは、看護師さんやお医者さんと相談しながら坐薬の使用頻度とタイミングを調整していました。

ヘルパンギーナの症状と自宅での看病のリアル

もともと少食の偏食でしたが、ヘルパンギーナによる口内炎によりかなり食事量が減ってしまいました。

口内が痛そうで、何かものを食べたり、飲み物をあげたりすると口元に手を持っていき、口の中のものをペペペペと全部出そう出そうと必死で、悲しい顔が今でも忘れられません(泣)

とても痛々しかったです。

小児科に連れて行って、先生と一緒にライトで口内を照らしてみたところ、かなり上顎部分がただれていました。これは食べれないわ・・・飲めないわ・・・と思いました(泣)

この頃、ご飯は3食 刻み食をあげていましたが、授乳も4〜5回/日、休みの日はさらにもっと授乳をあげていました。口内炎の影響で飲めず食えずでしたが、授乳だけは唯一できていたので、そこで水分が取れていたと思います。授乳だけが命綱でした。

座薬を使って解熱を試みていましたが、あまりにも熱が下がらないので小児科を再受診しました。そこで200 CCの点滴を2時間かけてしてもらいました。

自宅では目標500 CC水分を取らせてくださいねと言われていましたが、授乳以外で水分は0に近い状態でした。あまりコップで水を飲ませるということをしていなかったので、コップ飲みは早いうちから練習しておけばよかったなぁと思いました。

日曜の病院探しの大変さ

ちょうどかかりつけの小児科を再受診したのが土曜日のこと。

日曜日はもちろん小児科がお休みなので、週明け月曜日に再度受診をと言われていましたが、やっぱり子供の体調が悪くなるのは日曜日ですよね。

土曜日の夜熱が上がり、いくら解熱剤を使っても40度近くの熱が続いていました。

目標の水分摂取量もにも届かず、ただただ弱っていく子供を見るだけ。

自宅での水分摂取は難しいと考え、日曜日でもやっている小児科を探しました。

日曜日、休日の小児科探しは大変です。

小児科を探し始めたのが、日曜日の朝7時ごろ。ちょうど夜間帯の医師と日勤帯の医師が勤務交代する時間帯ということもあり、スムーズに病院が見つかりません。

やっぱりどこの子供も病気は休日に集中するのかと、どれだけ電話をしてもつながらない。

事前にどこに電話したらいいのかは知っていたので、この2つの電話番号に電話をしました。

#8000(子ども医療でんわ相談)

対象:子どもの急な病気やケガ

相談相手:小児科医・看護師

利用できる人:主に保護者(子どもの体調が心配なとき)

目的:「病院に行くべき?」「夜中だけど救急に行ったほうがいい?」など、子どもの症状に対して受診の目安や家庭での対応方法をアドバイスしてくれます。

受付時間:都道府県によって異なる(多くは夜間・休日のみ)

7119(救急安心センター)

対象:大人・子ども問わず、すべての年代

相談相手:看護師・救急医療の専門スタッフ

利用できる人:自分や家族の急な体調不良・けがのとき

目的:「救急車を呼ぶほど?」「病院へ行くべき?」「どの診療科にかかれば?」といった緊急度の判断や受診先の案内をしてくれます。

受付時間:多くの地域で24時間365日対応(※未導入の地域もあり)

休日や祝日に子供の体調が悪くなったとき、いくら私が助産師といえど、自分の子供の事となるとどうしても焦り、冷静に物事を見ることが難しくなってしまいます。

困ったときに頼れる相談相手、連絡先を常に把握しておく事はとても大切です。

自分だけじゃなく、夫と情報共有をしておくことも、困ったときのサポートにつながると思います。

たまじの家では、冷蔵庫にこの連絡先を張っているよ♪

やっと電話がつながり、日曜日でも小児科の医師がいて発熱していても見てくれる病院が見つかったのは、病院探しを始めて1時間近く経った後のことでした。

その間も子供がぐったりとしていたので、早く病院が見つかってほしいという思いで何件も電話連絡をしていました。

ようやく見つかった病院は、自宅から1時間近く離れた場所にありました。

それでも見てくれるというのでパジャマ姿の子供をチャイルドシートに乗せ急いで向かいました。

やはり診断名としては、ヘルパンギーナで変わりはないだろうとのこと。

しかしヘルパンギーナは通常、発症から3、 4日で解熱していき、本来であればそろそろ解熱してもおかしくない時期ではあるとのことでした。

ヘルパンギーナによる口内炎の痛みで水分摂取ができず、脱水になり、体力も弱っていったことで免疫がさらに低下したのではないかと言われました。

そこの二次救急病院でも点滴をしてもらい、約400 CCほど点滴をしていただいたところで、子供はだいぶ症状が落ち着きました。

水分が摂れていない期間は、尿量がかなり少なく濃縮尿でしたが、点滴をしてからは、おむつにたっぷりとおしっこが出ていてとても安心しました。

ただ、今は点滴をしているからおしっこが出ているけれど、自宅に帰ってからそれを継続してできるかといわれるとかなり心配な面もあり、入院を希望しました。

決断は私の中では正解だったと思います。

二次救急病院の先生は、外来管理だけで良いとの判断でしたが、私の中ではある程度体力が回復してからじゃないと、少食で偏食の息子は、やはり飲まず食わずで、目標の水分摂取量500cc/日はさすがに難しいと思いました。

入院中の生活と家族の協力

実際入院してからもご飯は食べず、飲み物も飲まず。

授乳だけの生活が2〜 3日続き、入院してよかったと改めて感じていました。

体調はだいぶ戻り、ようやく37度前半まで解熱していました。しかしなかなか水分摂取量は増えずご飯の量も増えませんでした。

入院する病院にもよるかもしれませんが、私達の入院した病院は、面会時間が限られており、面会者も限られていました。

子供の入院は基本大人が付き添いますが、大人のご飯は自分たちで用意しないといけないところが多いです。そのため私自身のご飯を朝昼晩用意してもらう必要もありました。子供や私の着替えも旦那に持ってきてもらう必要があります。

病院と自宅が近ければ夫が仕事帰りに病院に寄って、洗濯物の交換やご飯の配達などをしてくれると思いますが、今回入院した病院は、病院探しが日曜日ということもあり、小児科の休日当番病院の関係で、自宅から1時間も離れた場所です。

夫が17時半に仕事が終わって、そこから私たちの着替えや食事を調達して1時間かけて持ってきてくれ、夫が面会中に、私が慌ただしくお風呂に入りました。

それを面会時間の1時間以内に実施しようと思うとかなりのハードスケジュールです。

なので、仕事終わりの夫が来たら、すぐに私がお風呂に入れるようにと、事前準備をしたり、綿密なスケジュールを組んで、夫の来院を子供と二人で待っていました。

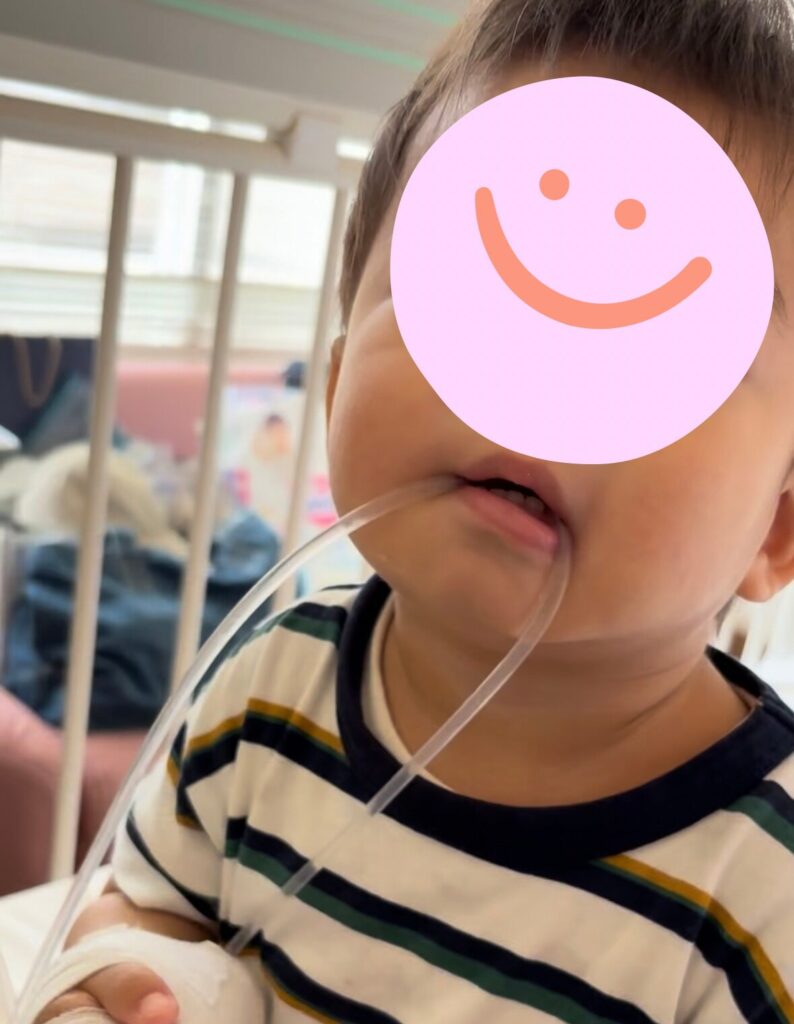

点滴をしながら、ベッド上を駆け回る子供。自由に動けるようにと、点滴ルートはやや長めに設定してもらっています。

部屋ではつまらなくなってきたようで、談話室へ移動し、置いてあった広告を見ています。

部屋のベッド上では活動範囲が限られているため、少しでも気分転換にと、病院の売店でお菓子を選び、最上階のベンチへ移動し、病院の図書館で借りた絵本を読みました。

子供も、点滴ルートが歩行の邪魔になって鬱陶しいみたいで、歯で引っ張っていました(笑)

点滴量が増えたことで、尿量・回数が出ていたので退院をすることになりました。

結果的に、4泊5日の入院となりました。

退院時に荷物をカートへ乗せ、上機嫌に帰る様子です(笑)

退院してからはお家で使うスプーンやお茶碗、おうちの雰囲気、大好きなおもちゃに囲まれて気持ちも落ち着いたのか食事量が少しずつ増えてきました。

やはり子供の過ごす環境ってとても大切なんだなぁと改めて感じました。

働くママの本音:有給がなくなって欠勤へ

この時点で私は有給消化有給を使用して子供の付き添い入院をしていました。

しかし入院期間が長引き、さらに退院後も自宅療養という形で体力が戻るのを戻るまで自宅で見ていたので、かなりの期間仕事を休ませていただくことになりました。

結果的に有給は全てなくなり、欠勤扱いになりました。

次回有給が発生するのは3ヶ月。

後3ヶ月の間、急な風邪などで仕事を休む場合は欠勤扱いになってしまいます。

それでも子供のピンチにはしっかりと自分が付き添いたいと思ったので、欠勤扱いでも当然仕方ないことだし、休ませてもらえるだけありがたいと感じていました。

ただもちろん、私が働いているのが小さなクリニックということもあり、職場のスタッフにはしわ寄せが行くのが現実です。

そのため以下の2点は意識して行動していました。

まず1つ目が、子供の体調不良は事前に告知しておくということです。

いきなり体調不良でお休みを頂くことももちろんありますが、例えば鼻水が出ているなぁとか、保育園で感染症が流行っているということがあれば、

「今こういう状況で、周りに風邪の子が多いんですよね〜移らないか心配です」

と一言伝えておき、もしかしたらお休みをいただくことになるかもしれない旨を伝えておくといいかもしれません。

また2つ目は、お休みをいただいた後、仕事復帰した際は、お休みの間働けなかった分、ギアをもう1段階上げて仕事をするということです。

普段よりも元気に多く働いたり、依頼を受けたりするようには意識していました。

普段から少し意識して仕事をすることで、休んだときの貯金を貯めておくような仕事ぶりをするのも1つかと思います。

あ、決して無理をして働いているわけではありませんよ!自分のキャパ範囲内で普段よりも一つ依頼を受けたり、声をかけたりしているという感じです。

おわりに

いかがだったでしょうか。

子どもの健康は何より大切です。

働く親にとって、子供の急な体調不良と向き合うのは本当に大変ですよね。でも周囲と連携したり、事前準備をしておくだけでも少し楽になると思います。

同じように悩むワーママ・パパの参考になれば嬉しいです。