子供が1歳4ヶ月の時、RSウィルスにかかりました。

RSウイルスが長引き体調が戻らず、免疫が低下し、肺炎にまでなってしまい、そのまま入院することになりました。

わたしは付き添い入院をし、その後の自宅療養の間も、有給を使って仕事をお休みしました。

ヒィ〜、大変だったね

ということで、今回は、フルタイムで働きながら、子供の付き添い入院をどのようにしたかをお伝えします。

突然診断されたRSウイルス

4/1 初期症状は微熱、鼻水から始まりました。

突然39度台の高熱、ゼーゼーした呼吸。かかりつけの小児科を受診すると、RSウイルスと診断されました。坐薬を使用するもなかなか解熱せず。

別の小児科を受診し、点滴治療するも改善せず、2次救急病院へ紹介状を書いてもらい、そのまま入院することになりました。

実は、3/31にこれまで通っていた私の職場に近い保育園を退園し、4/3から新しく、自宅近くの保育園に転園予定でした。

発熱に伴い、もちろん私が仕事を休まなければなりません。

入院の決断時に頭をよぎる職場への連絡、シフト、残り少ない有給、家のこと。

頭をよぎるのは現実的な負担ばかりです。

新しい保育園の入園式のために着ていく着物の練習もしていましたが、結局入園式に参加できず、私の着付けの練習の成果が日の目を見ることはありませんでした。

新しい保育園の入園式、とっても楽しみにしていました。

大切な節目のイベントに参加できなかったことは、私にとって思いの外ショックが大きかったです。

高熱で泣き止まない子供を抱っこしながら、そんなことを考え、ふっと涙を流したのを覚えています。

子供以上にショックだったんだね・・・

RSウイルスとは?

ここで、RSウイルスについて詳しく説明していきます。

小さなお子さんがいない方は、あまり馴染みのない言葉だと思います。

恥ずかしながら助産師である私も、子供がかかって初めて「RSウイルス」について知りました。

RSウイルス(respiratory syncytial virus、RSV)は、主に乳幼児に多く見られる急性呼吸器感染症の原因として有名なウイルスです。

特にRSウイルスでの初感染では、発熱や鼻汁、咳などの上気道症状が出現し、数日から1週間ほどで自然と治ることがほとんどです。

しかし、約20〜30%のケースで気管支炎や肺炎などの下気道症状が見られます。

2歳までにほとんどの子どもが感染します。

ただし、初めての感染や3ヶ月未満の乳児、特に早産の新生児や、特定の健康リスクを持つ乳児は重症化しやすくなります。

流行時期

秋〜冬

感染経路

RSウイルスの感染経路は下記2つです。

・接触感染…ウイルスがついたものに触り、その手で自分の目や鼻、口に触ることで感染する

・飛沫感染…感染した人の咳やくしゃみなど、ウイルスが含まれた飛沫を吸い込むことで感染する

感染力の強さ

感染力が強いため、RSウイルスに感染した子どもを看病しているお母さんやお父さんにうつってしまうことも考えられます。

特に0〜2歳で重症化しやすい理由としては、以下が挙げられます。

・気道の細さ

・免疫未熟

RSウイルスは子どもがかかりやすい感染症ですが、大人も感染します。

しかし大人が感染しても咳や鼻水が少し出る程度の軽い症状で終わることが多いので、RSウイルスに感染していることに気付かないまま治ってしまうケースもあります。

ただし、高齢者や基礎疾患がある人がRSウイルスに感染すると、肺炎を合併するなど重症化する恐れもあり、注意が必要です。

症状

発熱、咳、鼻水、喘鳴、哺乳低下

治療

対症療法が基本です。(点滴、吸入、酸素投与など)

入院適応の目安

哺乳量低下、SpO2低下、呼吸困難など

付き添い入院のスケジュール(1日の流れ)

入院時、どのように生活していたかお伝えしていきます。

7:00 起床

8:00 朝食

10:00 検温、吸入

12:00 昼食

15:00 検温、吸入

18:00 夕食

20:00 検温、吸入

21:00 就寝

夜泣き・点滴・吸入でまともに眠れない現実

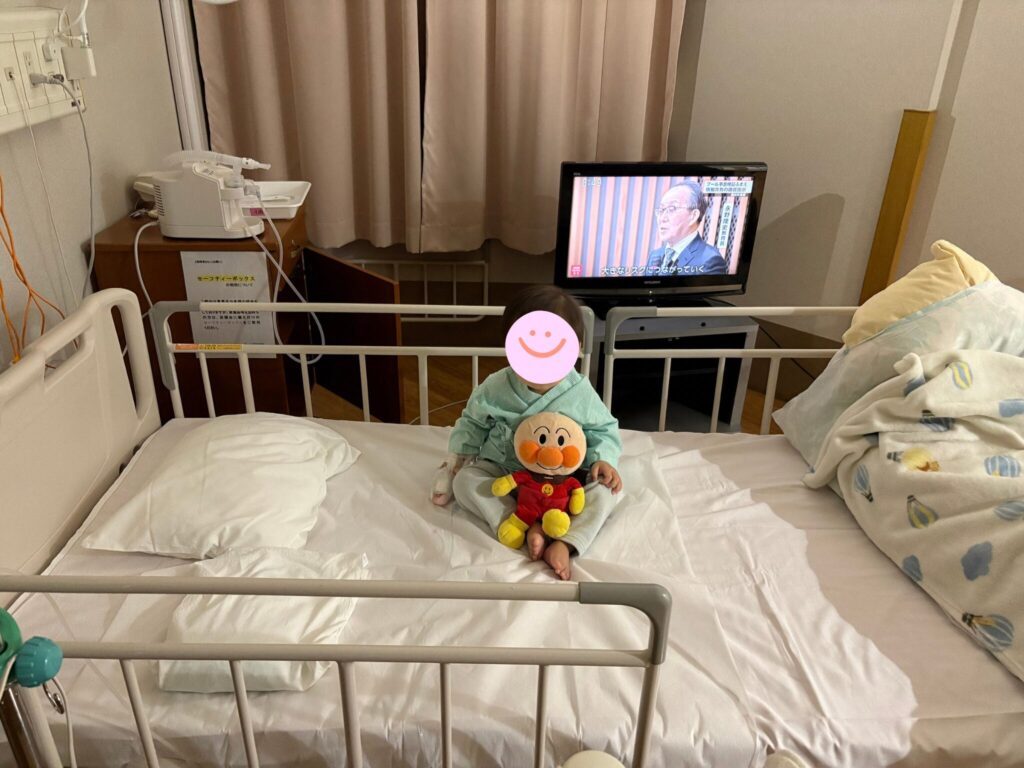

子供は1才4ヶ月なので、ある程度歩いたりはしていましたが、行動範囲は、シングルベッドの範囲内だけ。

このシングルベッドに私と子供、二人で寝て過ごしていました。

点滴につながれているため、誤って自己抜去してしまわないようにルートを整理しながら子供を遊ばせたりしていました。

点滴のルートは子供が遊べるように長くしてもらっていましたが、長いが故に絡まりやすかったりもしてしまいます。子供もそれが絡まったりするのがストレスだったようです。

夜は、しんどさのため寝つきが悪く、添い乳をしたり抱っこをしたりしてあやしていました。

点滴挿入時の痛みがトラウマのようで、訪室して下さる看護師さんやお医者さんに対して子供は不信感の眼差しで警戒しており、それまでご機嫌よく遊んでいた子供が1日に何度かある検温のたびに私の後ろに隠れていました。

それを見るのが少し辛かったです。

この警戒心は、保育園の転園も重なったので、新しい保育園の先生やお友達になれる時も少し支障が出ました。

食事のタイミングや、トイレ問題など

離乳食が出されますが、もともと少食偏食のあった子供はなかなか食べませんでした。

付き添い者の食事は基本出ないので、自分で調達しなければいけません。

子供が寝ついた後に、落ち着いて食事をしたり、ゆっくりトイレに行ったりしました。

お風呂は、母親や夫が面会に来てくれた限られた時間に、子供を見てもらっている間に入りました。

シングルベッドとは別でチャイルドケージというものもありました。

元気になってからは、そこにおもちゃを並べて遊ばせたりもしていましたが、点滴をしているため、常に見守りが必要でした。

働く母として 休みと仕事の板挟み

結局、2泊3日の入院後、自宅療養も含めて、9日間のお休みを頂きました。

有給の残り日数を確認する虚しさや、付き添い入院で休むことへの職場との温度差、チームで働く職種ゆえのプレッシャーを感じていました。

でも、子どもの命や健康には代えられないという、母親としての葛藤もあり、とても苦しい9日間でした。

助産師として伝えたいこと

RSウイルスは誰でもかかります。

兄弟が保育園に通っている家庭では、産後間もない赤ちゃんにも特に注意が必要です。

妊産婦や育児中の母にとって、子どもの体調不良は、自分の体調にも影響します。

育児と仕事の間で揺れる母親たちに、医療者としても寄り添っていきたいです。

さいごに

入院中は、心細さと疲れと不安とで涙が出ました。

それでも子どもが笑顔で回復してくれたことがすべてを救ってくれました。

助産師も人間です。

イライラもするし泣きたくもなります。

それでも、できる範囲で頑張っています。フルタイム助産師として、これからも自分に優しく、そして患者さんにも優しくありたいなと思いました。